還有一個多月就是北美「日本語能力試驗」(JLPT)的考期(12月7日),今年我報考了N4——客觀來說這個級別的文憑沒有任何用處,因為到日本工作的門檻是N2——我單純是為鞭策自己勤奮學習日語才報考的,上班的日子太累,難在晚上有所作為,只能趁週末瘋狂追趕溫習進度。理性上知道,即使日檢不及格,除了100美元報名費,我其實沒什麼損失,畢竟文法詞彙等知識是真的學會了。但是,也許是因為成長在重視考試成績的香港社會,每逢臨近考期,我還是會不期然緊張起來。

不瞞你說,快到不惑之年的我,夜裡仍不時會做關於考試的惡夢,例如夢見自己完全忘記了某些考試的時間,於是得在毫無準備的情況下硬著頭皮「裸考」。然而,我總是在看到試題之前就嚇醒。我想,我真正害怕的,也許是「準備不足」而不是考試本身?我也不明白,何以中學時期的考試,竟會在我潛意識留下陰影(明明當年會考成績不錯,因而倖免於高考——那才是會留下心理陰影的終極魔王吧?)…

既然知道自己有考試壓力的問題,報考JLPT是否自討苦吃?生活在美國的我,沒有在日常生活使用日語的機會,也就只能靠看書和日劇接觸日語(我也曾在Italki跟日本老師學習日語,但後來因為雙方時間不合,只得中斷)。若然沒有考試的助力,過於容易對不同事物產生興趣的我,實在不可能像當下這般有系統和效率地一下子學會大量詞彙和句型。

我有不只一個朋友是單純靠看日劇/動畫掌握日語,據我理解,那是一種近乎嬰兒學習母語的方式,憑著聲音和觀察,而非系統性的邏輯,去理解語言的意思。那無疑是基礎紮實的學習方式,我卻從未成功以這種方式學習母語(廣東話)之外的任何語言,這是否因為我已是一個被社會化的大人——大腦被邏輯和規則所塑造,難以回到純粹沉浸式的吸收狀態?總之,我要學好日語,苦功是免不了的。

但是,學日語是否真的有必要?看日劇很多時候都有中/英文字幕,到日本旅行都有雙語告示,真的不行也能拿出智能手機使用Google Translate或LLM等翻譯工具。為何我要大費周章學一種新的語言呢?

作為一個雙語使用者,我深明在翻譯的過程中,無可避免會犧牲了原文的語境。記得先前讀匡靈秀的《巴別塔學院》,對於她有關翻譯本質的論述,我深有同感:

當我們說一個字詞或片語不可譯時,意思是在另一個語言中,沒有與之完全相等的字詞或片語。就算能用幾個字詞或句子捕捉部分的含意,還是有一部分失落了,落入了生活經驗中的文化差異所造成的語義空缺。

因為翻譯永遠不可能是完美的,必要的篡改,也就是在過程中失落或扭曲的意義,會被白銀捕捉並顯現出來。

不同語言之間的差異及其含義數不勝數。嚴格來說,沒有任何兩種語言的「翻譯」意思是完全相同的。

(《巴別塔學院》原著以英語寫成,節錄的段落當然也有些意思失落了。)

若我要更深入理解日本文化,我就得先懂得日本人的語言和文字,才有可能更接近那些文化內容的語境。但在深諳日語之前,談論文化似乎陳義過高。不如說說之前到日本旅遊時遇到的例子,讓大家笑笑。

「こんばんは」(kon-ban-wa)直譯是「Good Evening」的意思。沒學過日語的家人記住了這句之後,在日本旅行的某一晚,離開商店時向店主說了句「こんばんは」,讓對方整個傻眼。這句話是在剛見面或打招呼時說,而不是告別時用的,但翻譯工具不會把這些語境寫進譯文裡。

認真研習日語之後,我有不少「原來日語此話有這種含意」恍然大悟的時刻,也更能理解之前和數個日本當地人通電郵時,他們的英文電郵何以如此累贅——把他們日常用的敬語直譯成英語,就會變成那樣。若我要與日本人更有效地溝通,理解並使用他們的語言是第一步。(我也可以直接使用LLM應答,但這就會變成我不知道LLM向他們傳達了什麼。)

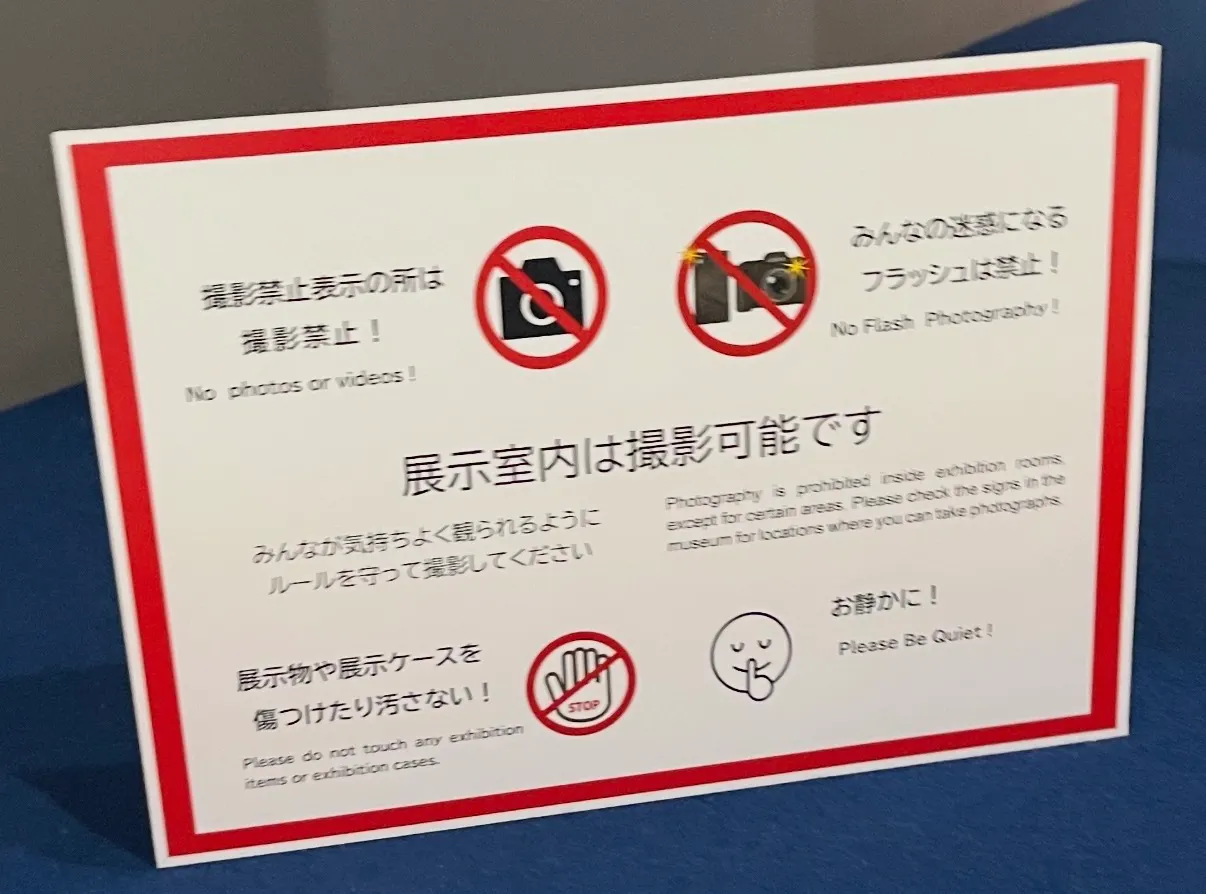

除了語意的落差,語言的使用本身就決定了話語權,我到日本和加拿大法語區旅遊,特別能感受到這一點:逛博物館時,我不時會看到當地語言的說明有十多行,而置於底部的英語翻譯只有兩、三行。而且,有時候,告示牌上的英語指示跟當地語言的指示意思不一樣:

(我在東京一家博物館裡看到的告示。英語:禁止攝影,除非告示允許;日語:可以攝影,除非告示禁止。)

對本地人和旅客給出不同的指示,或賦予不同的權限,是人之常情。不懂使用對方的語言,便無可避免成為「外人」,難以掌握自己的處境。作為旅客,若能夠入鄉隨俗,使用當地語言溝通,也更能令當地人感受到自己的文化被欣賞,並願意分享更多。

學習一種新的語言,除了語意上的理解,我覺得也是換位思考和同理心的練習,這是只有人類能夠做到的事——機器(LLM)透過文字表達出來的所謂「同理心」,不過是鸚鵡學舌之流。雖然一把年紀才學習新語言事倍功半,但能夠從一個新的角度看世界,我認為是絕對值得的投資。

(其實我還想學法語啊,無奈記憶體不足,先搞定日檢再說…)