到底,邱妙津抵達東京之前,對於和賴香吟的重逢有何種期許?

再過一個小時我就到東京了,我從來沒想過會在這樣的機會再到東京來,我並沒有想太多,我只想給自己機會在世界上生還。之於K,冥冥之中似乎怎麼也把我們分不開,雖然我們從來沒有機會好好互相對待,但可笑的是,經歷過那麼多次離別,中間有那麼多不了解、傷害、怨恨、冷漠與背離,中間隔著那麼多人、那麼多重的差異、扞格與不可化解的宿命,然而我們還是站在一起,一起站在這世界上,我們還是真真切切地彼此需要對方。

愛不是一件非常簡單、淺顯、易看清楚的事,愛是存在性、歷程性、經驗性、變化性、累積性的,我不知道我對K的愛是什麼、有多深、會如何表達,我唯一知道的是「屬於」在我們之間並不存在,我要無條件尊重她的生命,如果她想要做任何事我都會讓她去做,而我唯一能帶給她的只有歡樂、希望和柔情,哪怕只有一點點。因為我了解她的生命及秉賦。

——《邱妙律日記》1995年3月23日

所以,即使邱曾在電話裡止不住情緒,對賴說出了曾被禁絕的話語,她早就明瞭她不可能、也不應該試圖佔有賴。邱到來東京的目的,是要求生,而她相信與賴是互相需要的關係,賴能給她活下去的動力。

但結果,在賴下意識把手從她手心抽開時,還有賴外出太久把她獨個留在屋裡時,不被接受不被理解的委屈,還是佔據了邱的理智,以致邱「完全放任自己失控」向賴拋擲情緒,及後大概為自己所作所為羞愧無比而決定改早飛機班次回法國吧。這從邱在機上寫的日記看得出來:

我自己這麼不好、虛弱、不健康,我到底憑什麼愛別人?憑。什。麼。

現在在從東京回巴黎的飛機上,看了電影《貝多芬傳》,痛快不能言語。愛是分享、分擔、互助與同在,最難的是互相諒解……

——《邱妙律日記》1995年4月12日

翌日,邱又寫道:

……K是第一個知道如何愛我及敢於來承擔愛我的生命及我的愛這件事的人。這對我的生命而言未嘗不是一個絕大的拯救。『敢於來承擔』這四個字是重點,一切都是要體驗而來。

——《邱妙津日記》1995年4月13日

賴在責怪自己的吝嗇時,邱卻對她心存感激。由此至終,邱氣的都是自己,而邱的字裡行間也沒有流露絕望向死的情緒。邱反而是憧憬能「獻身給一個愛人、一個老師、一群人們、一件工作、一樁事業、一種人生」(《邱妙津日記》1995年4月13日)。

「『屬於』在我們之間並不存在」。邱對賴不志在佔有的眷戀,其實算不算愛情呢?

說到這裡,我想談談我讀《邱妙津日記》的印象:坦白說,並不好讀,讀上一遍後很難再重讀一遍。如為其編輯的賴所言,「這些日記將展現她豐沛、織熱宛若火山能量的心靈世界」,裡面不乏理性思辯的篇章(可能因為邱主修心理學,她談論自己的感情問題時會用上冗長的字句,像在做精神分析),或是有關寫作事業的鴻圖大計(當教授、出書、拍電影 etc),但始終日記本身不是讓他人閱讀的體裁,邱更多時候是在反反覆覆說著和情人的關係,就像萬劫不復的輪迴——先是陷入死去活來的熱戀,及後則是意識到對方與她無法互通的部分,想要逃脫(但總是會拖上很久)。

印象中,邱在日記裡提過的情人,好像有四個:C -> L (《手記》中的水伶) -> F -> X (《遺書》中的絮),這些情人都是會滿足她對女性「愛慾」的存在。與此同時,K在大學尾聲出現在邱的日記中,無論是外型上、知性上,K都是邱心目中愛戀的「理型」;然而,K在日記中與邱的情人一直是沒有衡突的平行存在——除了(在X出軌後)上述到訪東京後,邱曾寫道:

經過K所給我的東西,我明白我和X的愛早在一年前就終止了,而我還一直負擔著這個人的生命,我對她及她對我的承諾,使我的生命終於崩潰,放下吧,我的人生所需要的並不是這樣的朋友或伴侶,我只是暫時還不脫那樣欲望與依賴的習慣罷了…… 我了無遺憾。放下這個人,我亳無半點損失。

——《邱妙津日記》1995年4月24日

值得注意的是,這篇日記是在動筆寫《蒙馬特遺書》前一天寫的。早在這個時間點,邱對X的定案已是「放下這個人,我亳無半點損失」而非像在《蒙馬特遺書》裡對絮反反覆覆地念想和悔恨。

翌日,兔兔之離世,才是促成邱寫《蒙馬特遺書》的誘因:

兔兔兩、三個小時前死了,對我打擊太大,我沒辦法解脫,只能明天起開始寫我的第二個長篇<兔兔遺書>。

那麼深的恨是終究要發洩出來的,我從來沒那麼深地恨過一個人,如果這些不發洩出來,也是會一直傷害著我的生命…… 如果這個恨發洩出來,一切都會結束,那就一切都結束吧!兔兔的死,已使用心如死灰,我已經沒什麼好再死去的。

我要回到我的內心創作,不再依靠任何人。…… 我不要再叫別人來傷害我,殘踏我!我發誓。

——《邱妙津日記》1995年4月25日

把這一切都拼湊起來,我似乎能夠理解為何《遺書》中的絮是如此血肉模糊(這是我在第一噗中提到的觀察)——可能絮並不是直接等價於X的存在;依我看來,更像是過去曾傷害過她的情人的總集,但因為這些情人都是滿足「愛慾」而非滿足精神的存在,她們的形態是沒有獨特性的;只有「對K的愛就可以超過欲望的占有,我也不知道我們是怎樣辦到的,是因為彼此了解的深度,生命彼此溝通所達到的諒解和愛,也是由於K最近所給予我的愛之準確性」。

從上文我們可以推斷,<兔兔遺書>真的是抱著寫「第二個長篇」的心態,絕非當成自身遺書般創作的。我的理解是:邱透過描寫小詠對Zoe的接受性讓Zoe感到幸福的片段,表達對賴的感激之情。

過了十七天,邱又寫道:

停止〈兔兔遺書〉的創作吧,不為什麼,只因為寫到第十封,我已體悟到我生命中最大的問題是什麼,這是較諸熱情(愛欲)的主題之於我更核心的主題,是『passive-positive』的問題。我只想徹底地passive,我如今只想靜靜地存活著,靜靜地創造著,靜靜地表現著,靜靜地愛著,靜靜給予著,而『真的』不去占有什麼,不去要求什麼,不去想要得到什麼。這是整個「接受性」的學習。一切都不再是向外去『追逐』的,而是向內要求自己的。

——《邱妙津日記》1995年5月12日

在這個時間點,邱似乎有希望突破她和情人苦戀的輪迴,也有計劃要怎麼靜靜地好好過自己的人生。可是我們都知道,很遺憾,就在之後那個月,邱便自絕於法國公寓內。

我得戰勝我自己的内在,我想戰勝我自己。否則就唯有死。

死神每天都睡在我的枕頭旁。每天對我都是一個死的機會。

我得戰勝我自己的内在,走去我想去的山巔。

神啊,讓我遠離那些傷害著我的生命的東西吧,否則我會被殺死。

……

我必須成為世界一流的藝術家,我有這種天賦和命運,我感覺到愈來愈靠近那個位置,我想目前只有安部公房的水準是我最想達到的,西方則是Angelopoulos是最終我想達到的藝術水準。希望我三十歲寫出《馬徹羅瓦解記》時可以達到安部公房的水準。

——《邱妙津日記》1995年6月12日

明天就把最後幾頁小說寫完,然後開始進行抄稿。 三十日以前把稿寄出去,之後就把這些都拋到腦後,過著一種與這些都沒有關係的輕鬆生活。每天晚上十一點睡早上七點起床,工作、玩樂、看電視的輕鬆生活。

——《邱妙津日記》1995年6月17日

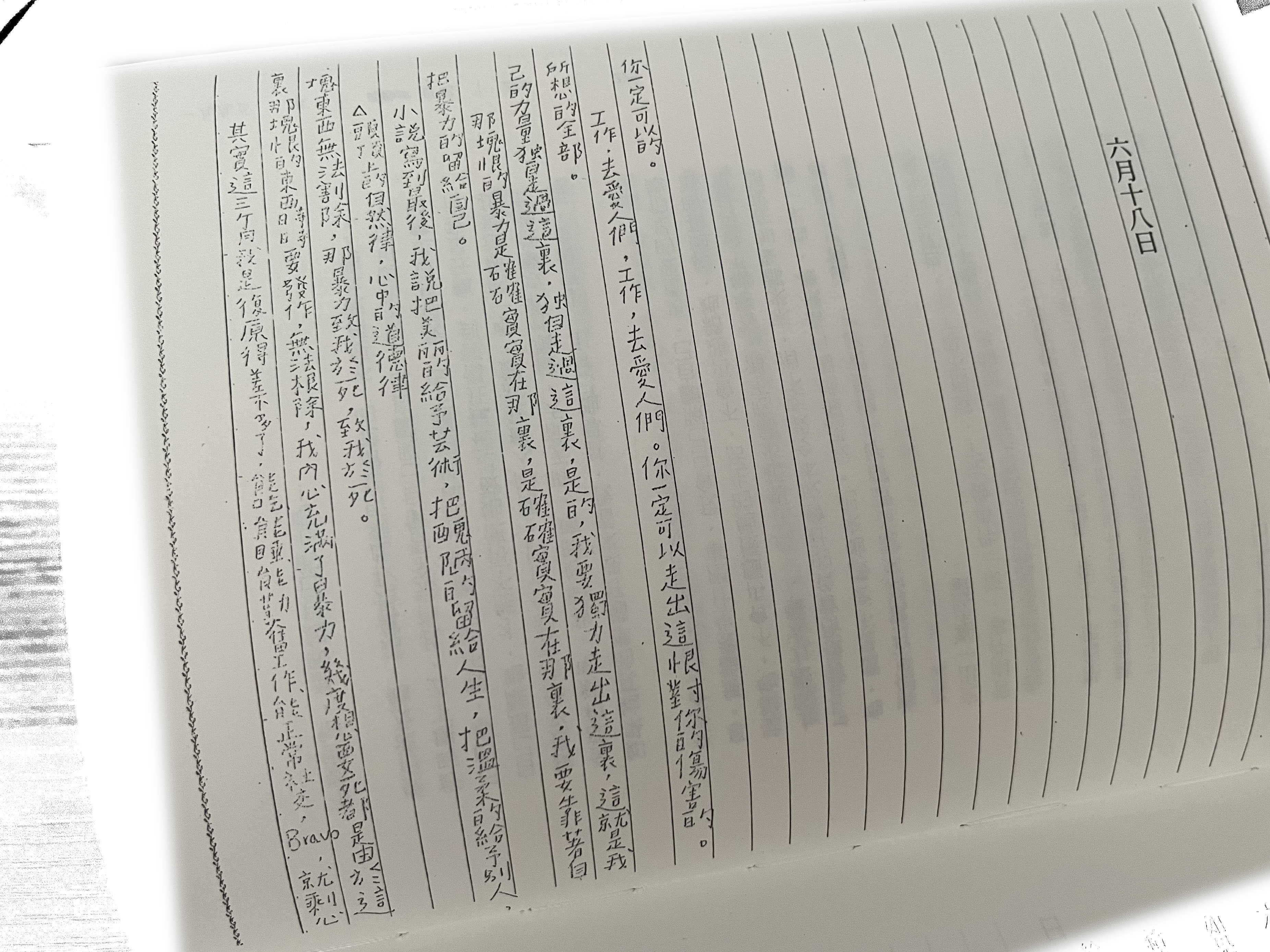

其實這三個月我是復原得差不多了,能吃能睡能勤奮工作能正常社交,Bravo,就剩心裡那塊恨的東西時時要發作,無法根除,我內心充滿了暴力,幾度想要死都是由於這壞東西無法割除,那暴力致我於死,致我於死。

頭頂上的自然律,心中的道德律。

小說寫到最後,我說把美麗給予藝術,把醜陋的留給人生,把溫柔的給予別人,把暴力的留給自己。

那塊恨的暴力是確確實實在那裡,是確確實實在那裡,我要靠著自己的力量獨自走過這裡,獨自走過這裡,是的,我要獨自走出這裡,這就是我所想的全部。

工作,去愛人們,工作,去愛人們。你一定可以走出這恨對你的傷害的。你一定可以的。 ——《邱妙津日記》1995年6月18日

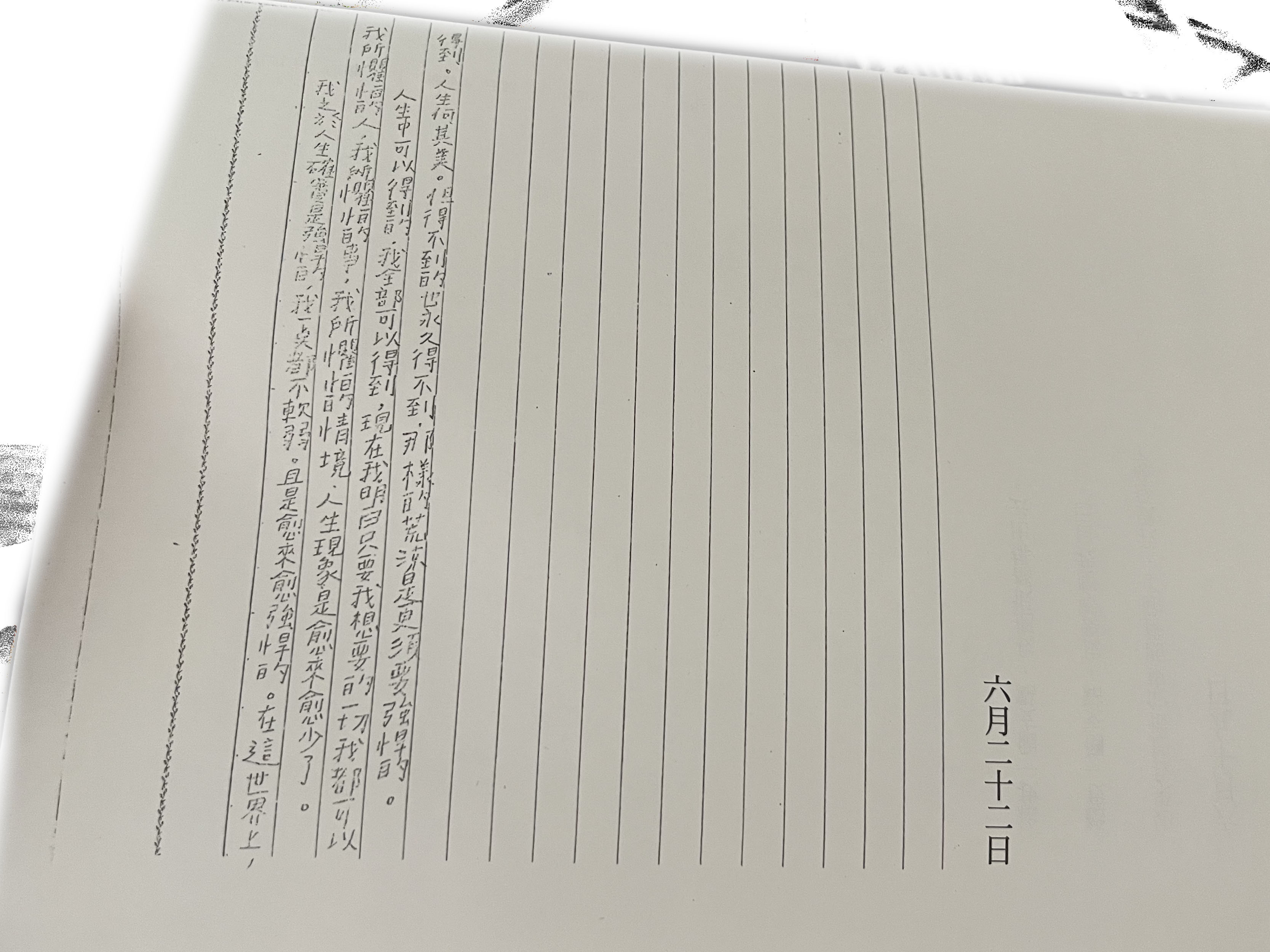

我之於人生確實是強悍的,我一點都不軟弱。且是愈來愈強悍的。在這世界上,我所懼怕的人,我所懼怕的事,我所懼怕的情境,人生現象是愈來愈少了。

人生中可以得到的,我全部可以得到,現在我明白只要我想要的一切我都可以得到。人生何其美。但得不到的也永久得不到,那樣的荒涼是更須要強悍的。

「要得到人生中可以得到」的強悍宣言,讓我深刻感受到邱妙津是想好好活下去的。 ——《邱妙津日記》1995年6月22日

這卻是《邱妙津日記》最後一篇文章。

再多的遺書,自殺仍然只是那一瞬間的事——現在的我很快跳到結論:自殺是一瞬間的事,所有的自殺都是相同的。

——《其後》第十章「椅子」

邱千方百計求生,敗給死亡卻只是剎那的事。

那是一個已經失序的五月。時而柔和,時而暴怒接近詛咒,然後,一些交代,但我記得那些話都還是以如果開頭的。她的語氣中有很多很多的暴力,像是消化不了而被席捲著走,她告訴我就要去死,不給我空間地講了許多話,然後說,就這樣了。

她掛斷。我撥過去。她接起來,語氣虛弱,平平常常地回答:不要再說了。

我意識到她要掛電話,等等,我喊她,我得想辦法,阻止她。

等等——

電話斷了。

——《其後》第六章「那一天」

賴香吟如何面對痛失摯友、以及被邱妙津遺留下來「愛的禮物」徹底改變人生軌道的故事,才是《其後》要書寫的重點:

袒露五月以求自己的書寫治療,一直是我不能同意的,事實上,也沒法這樣做。書寫不是治療,治療的路程已在之前走過,我耗費了多少光陰,治療也未必痊癒,痊癒也未必是原來那個人…… 所以,這並不是一本關於五月的書,而是關於我自己,其後與倖存之書。

——《其後》生手的天真(代後記)

只是,讀到「那一天」,某程度上已經解答了我在第一噗提出有關對邱妙津作品不理解的地方,這系列噗文有關《其後》和邱妙津作品內容相對應部分的討論,也就告一段落了。

在此誠意推薦賴香吟的《其後 それから》,此書實在非常耐看。寫這篇心得分享,是我讀此書第四遍,可幸仍感到有所得著,也慶幸賴越過了「無法書寫」的低谷,能夠在文學路上繼續前路,我也因此有追隨學習的榜樣。

想以賴香吟散文集《文青之死》最後一章引文作結(我想,她寫這段文字的時候,大概有想起摯友邱妙津):

27 Club,Amy的一生,螢幕縮編爲兩個小時,不過,愈短愈清楚,生命至難不在毒癮,不在酒精,而是世間好矛盾,既要人眞心,然而,過分眞心又讓人活不下去。現實之於牛皮之人不算什麼,厚著臉皮鐵著心陽便能無傷度日,然而,對某些靈敏之心,與現實卻一觸即碎。或有人要反問,靈敏何用?是的,無用,日常生活,靈敏驚險的生命使人頭痛,但在藝術,我們消費似地朝靈敏之心挖寶,享用其精神的纖細與劇烈……

藝術有其奢華,也有殘酷,身處其中,各憑其命。Amy Winehouse 之死,物傷其類者想必聽得懂老前輩 Tony Bennett 在片末說的話:Slow down, life teaches you how to live it if you live long enough.

——《文青之死》時差

願諸君好好活著,學會活著。共勉之。

霧漸漸散的時候,她們已經不在那裡了。

該如何懷著那些傷害的故事繼續生長下去?不能忘卻,又不能時時記得;傷害的故事往往既美麗又醜陋,那其中,無論如何,曾將一個人最好的可能、最壞的黑影展演到極限,如果我不足以理解那其中的內容,也沒有什麼資格去保存這些──

生命之書某一些頁數被撕去,難再前後連貫的故事,但我們依舊會克難地將之讀完。